Last Updated:July 08, 2025, 10:09 IST

Rasheed Kidwai Article On Jyoti Basu Birthday: मई 1996 में ऐसा भी मौका आया था, जब देश को ज्योति बसु के तौर पर पहला कम्युनिस्ट प्रधानमंत्री मिल सकता था. लेकिन उनकी ही पार्टी ने इस पर वीटो कर दिया था. इसे बसु ही ...और पढ़ें

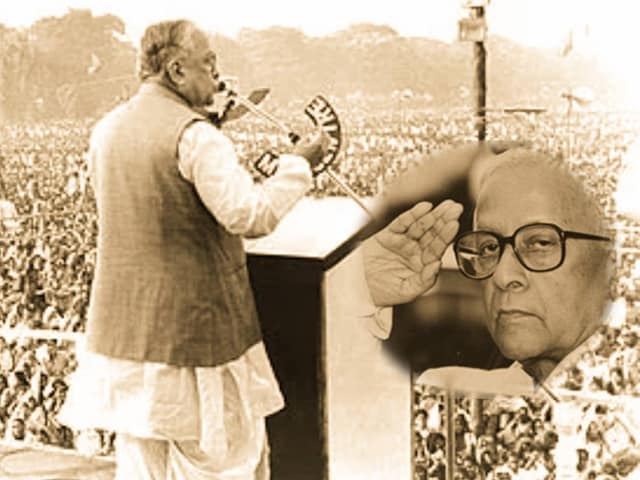

ज्योति बसु देश और पश्चिम बंगाल के एक सबसे लोकप्रिय नेता थे.

हाइलाइट्स

मई 1996 में सियासी घटनाक्रम एकदम नाटकीय अंदाज में बदला था.माकपा ने पार्टी के अंदर वोटिंग करवा कर पीएम का प्रस्ताव खारिज किया.बाद में खुद ज्योति बसु ने इसे पार्टी की ऐतिहासिक गलती बताया था.Rasheed Kidwai Article On Jyoti Basu Birthday: आज हममें से कई लोग ज्योति बसु को उस कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री के तौर पर जानते हैं, जो पूरे 23 साल तक बंगाल की कुर्सी पर रहे या उस नेता के तौर पर जिन्हें उनकी ही पार्टी ने प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था. लेकिन उनके सियासी सफर का आगाज कहीं रोचक और साहस भरा रहा है. उन्होंने शुरुआत आजादी से पहले ही अंग्रेजी राज में प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के भूमिगत नेताओं के लिए फंडिंग जुटाने से की थी.

जैसी कि आजादी पूर्व के उच्च मध्यमवर्गीय बंगाली परिवारों में परम्परा थी, ज्योति बसु को भी उच्च शिक्षा के लिए ब्रिटेन भेजा गया. उन्होंने वहां कानून की पढ़ाई की. यह 1935 के आसपास की बात थी. लेकिन जब वे 1940 में भारत लौटे, तब तक मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हो चुके थे. फिर 1944 की शुरुआत में वे अपने माता-पिता की सख्त नाराजगी के बावजूद उस समय प्रतिबंधित रही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ गए. 1929 की कथित मेरठ साजिश के बाद से ही अंग्रेजों ने भाकपा को ‘गैर-कानूनी’ घोषित कर रखा था. हड़ताल और अन्य उग्र तरीकों से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश के आरोप में मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, एस.वी. घाटे, डॉ. जी. अधिकारी, पी.सी. जोशी, एस.एस. मिराजकर, शौकत उस्मानी और फिलिप स्प्रैट जैसे प्रमुख कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था. बसु का मुख्य कार्य भूमिगत हो चुके नेताओं के बीच संपर्क बनाए रखना, उन्हें आश्रय प्रदान करना और गोपनीय बैठकों के जरिए चंदा जुटाना था. 1946 में बसु रेलवे कर्मचारी निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल विधान परिषद में पहुंच गए. इसके बाद भारत आजाद हुआ और फिर राज्य की चुनावी राजनीति में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा.

प्रधानमंत्री नहीं बनना ‘ऐतिहासिक भूल’ क्यों?

मई 1996 में पी.वी. नरसिंह राव की सरकार जाने के बाद सियासी घटनाक्रम एकदम नाटकीय अंदाज में बदला. कांग्रेस को लोकसभा में केवल 140 सीटें मिलीं और 161 सांसदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा ने सरकार बनाने का दावा कर दिया. भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, लेकिन बहुमत साबित करने में नाकाम रहने पर 13 दिनों के भीतर ही उनकी सरकार गिर गई.

इसके बाद कई गैर-कांग्रेस एवं गैर-भाजपा दल हरकत में आए और एक संयुक्त मोर्चा बना. संयुक्त मोर्चा के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनना बहुमत की खातिर जरूरी संख्या बल जुटाने से कहीं अधिक मुश्किल साबित हो रहा था. पूर्व प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह और माकपा महासचिव हरकिशन सिंह सुरजीत द्वारा बड़ी सावधानी से बनाए गए इस मोर्चे ने सबसे पहले बसु को इस पद की पेशकश की, जो उस समय बंगाल के मुख्यमंत्री थे. लेकिन पार्टी की केंद्रीय समिति ने बहुमत के फैसले के आधार पर (22 के खिलाफ 27 वोट) बसु की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया. बसु ने 1996 के आखिर में एक साक्षात्कार में माकपा केंद्रीय समिति के इस फैसले को ‘ऐतिहासिक भूल’ करार दिया था.

मई 2004 में बसु ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी पार्टी के फैसले को ‘ऐतिहासिक भूल’ क्यों बताया था. एनडीटीवी के ‘वॉक द टॉक’ शो में शेखर गुप्ता से बातचीत में उन्होंने कहा, “हां, मुझे आज भी लगता है कि यह एक ऐतिहासिक भूल थी. ऐतिहासिक क्यों? वह इसलिए, क्योंकि इतिहास बार-बार ऐसे अवसर नहीं देता. … इसलिए हमने सोचा कि अगर हमारी पार्टी इस गठबंधन का हिस्सा बनती है और मैं प्रधानमंत्री के रूप में एक साल भी सेवाएं देने में सफल होता हूं, तो लोग पिछड़े वर्गों को समझ पाएंगे. कई जगहों पर तो लोग यह भी नहीं जानते कि हम हैं क्या.”

कई लोगों ने माकपा को माफ नहीं किया

बाद के घटनाक्रमों ने बसु को सही साबित किया. अगले 18 महीनों में देश ने दो प्रधानमंत्रियों को गठबंधन संभालने की नाकाम कोशिश करते देखा और इसके साथ ही दक्षिणपंथी भाजपा के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ. बाद में माकपा के कुछ कट्टर नेताओं को छोड़ लगभग सभी ने बसु के आकलन का समर्थन किया था. केंद्रीय समिति की बैठक में बसु की उम्मीदवारी के खिलाफ मतदान करने वाले सीताराम येचुरी ने वर्षों बाद स्वीकारा था कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन सिंह ने उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं किया. 2016 में अर्जुन सिंह की याद में एक स्मृति चिह्न के विमोचन के मौके पर येचुरी ने कहा था, “अर्जुन सिंह जी ने माकपा की केंद्रीय समिति के उस फैसले के लिए मुझे कभी माफ नहीं किया, जिसने ज्योति बसु को भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था.” कई लोगों का भी मानना है कि अगर बसु को मौका दिया गया होता तो वे एक व्यापक भाजपा-विरोधी मोर्चा के गठन की दिशा में काम करते.

क्या राजीव भी बसु को पीएम बनाना चाहते थे?

सीबीआई के पूर्व निदेशक और बंगाल पुलिस के पूर्व प्रमुख अरुण प्रसाद मुखर्जी ने अपनी किताब ‘अननोन फैसेट्स ऑफ राजीव गांधी, ज्योति बसु एंड इंद्रजीत गुप्त’ में बसु के संदर्भ में एक दिलचस्प दावा किया है. उन्होंने लिखा है कि राजीव गांधी 1990-91 के राजनीतिक उथल-पुथल वाले दौर में बसु को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे. मुखर्जी अक्टूबर 1990 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव थे, जब राजीव गांधी ने उनसे बसु के साथ बैठक की व्यवस्था कराने को कहा था. मुखर्जी ने अपने संस्मरणों में लिखा है, “लेकिन मेरा सबसे खराब अनुमान सही साबित हुआ… और इसी के साथ बंगाल के व्यापक हितों के लिए वाम मोर्चे की ओर से सर्वश्रेष्ठ कदम बढ़ाने का अवसर समाप्त हो गया.”

बाद में केंद्रीय गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त के प्रधान सचिव और मिजोरम के राज्यपाल के तौर पर काम करने वाले मुखर्जी जोर देकर कहते हैं कि राजीव गांधी दोनों ही मौकों पर (नवंबर 1990 में चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले और 1991 में उनके सत्ता से बाहर होने के बाद) चाहते थे कि बसु केंद्र में एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करें. हालांकि मुखर्जी के दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी.

बसु की साफगोई

पूर्व राजनयिक गोपालकृष्ण गांधी, जो बाद में बंगाल के राज्यपाल बने, 1993 की एक घटना का जिक्र करते हैं, जब आम तौर पर मितभाषी बसु एक व्याख्यान मंे काफी देर तक भाषण देते रहे. गांधी उस समय लंदन में नेहरू सेंटर के निदेशक के तौर पर कार्यरत थे, जिसने चार्ल्स कॉर्नवालिस के स्थायी बंदोबस्त के 200 साल पूरे होने के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. गांधी याद करते हैं, “वे (ज्योति बसु) अपने भाषण में इस कदर मशगूल हो गए कि बिना रुके धाराप्रवाह बोलते जा रहे थे. मैंने देखा कि दर्शक दीर्घा में बैठे तमाम लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था.” बसु ने भी जल्द ही भांप लिया कि लोगों को बोरियत होने लगी है और वे बीच में ही रुक गए. फिर अपने चश्मे से ऊपर देखते हुए कहा, “आप देख सकते हैं कि मैं इसे बस पढ़ रहा हूं. एक विशेषज्ञ ने मेरे लिए यह भाषण लिखा है. उसने जो-जो बातें लिखी हैं, उनके बारे में मैं खुद भी ये सब नहीं जानता. इसे पढ़कर मैं भी बहुत कुछ जान रहा हूं.” बसु की स्पष्टवादिता से अभिभूत श्रोता खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक सके.

सादगी का नतीजा थी राजनीतिक लोकप्रियता…

भारत में वामपंथ पर कई किताबें लिखने वाले आदित्य निगम के मुताबिक बसु निश्चित तौर पर कोई ‘महान’ व्यक्तित्व या जननायक नहीं थे. उनकी राजनीतिक लोकप्रियता उनकी ‘सादगी’ का नतीजा थी. ब्रिगेड परेड मैदान में आयोजित रैलियों में वे साधारण बातचीत के लहजे में सियासी भाषण देते, जो बहुत हद तक दो लोगों के बीच परस्पर वार्तालाप जैसे प्रतीत होते थे. उनके भाषणों में उत्तेजक शब्द नहीं होते थे, साथ ही कोई ऐसा जटिल शब्द भी नहीं होता था, जिसका अर्थ समझने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़े.

रशीद किदवई देश के जाने वाले पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं. वह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के विजिटिंग फेलो भी हैं. राजनीति से लेकर हिंदी सिनेमा पर उनकी खास पकड़ है. 'सोनिया: ए बायोग्राफी', 'बैलट: टेन एपिस...और पढ़ें

रशीद किदवई देश के जाने वाले पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं. वह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) के विजिटिंग फेलो भी हैं. राजनीति से लेकर हिंदी सिनेमा पर उनकी खास पकड़ है. 'सोनिया: ए बायोग्राफी', 'बैलट: टेन एपिस...

और पढ़ें

4 hours ago

4 hours ago

)